カテゴリ

月別 アーカイブ

- 2026年2月 (1)

- 2026年1月 (1)

- 2025年12月 (2)

- 2025年9月 (2)

- 2025年4月 (1)

- 2024年12月 (1)

- 2024年6月 (1)

- 2024年4月 (2)

- 2024年3月 (1)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (3)

- 2023年12月 (4)

- 2023年11月 (1)

- 2023年10月 (5)

- 2023年9月 (3)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (1)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (1)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (2)

- 2023年2月 (1)

- 2022年11月 (1)

- 2022年9月 (3)

- 2022年8月 (2)

- 2022年7月 (1)

- 2022年6月 (1)

- 2022年5月 (4)

- 2022年4月 (3)

- 2022年3月 (2)

- 2021年12月 (1)

- 2021年7月 (1)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (1)

- 2021年4月 (1)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (1)

- 2020年12月 (1)

- 2020年11月 (2)

- 2020年8月 (1)

- 2020年6月 (3)

- 2020年5月 (2)

- 2020年3月 (2)

- 2020年2月 (1)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (1)

- 2019年10月 (1)

- 2019年7月 (1)

- 2019年6月 (1)

- 2019年5月 (1)

- 2018年11月 (1)

- 2018年10月 (1)

- 2018年9月 (1)

- 2017年11月 (5)

- 2017年5月 (1)

- 2016年12月 (1)

- 2015年12月 (1)

- 2015年10月 (1)

- 2015年6月 (1)

- 2015年5月 (1)

- 2015年2月 (1)

- 2014年11月 (1)

- 2014年10月 (1)

- 2014年8月 (2)

- 2014年5月 (1)

- 2014年4月 (2)

- 2014年2月 (1)

- 2014年1月 (1)

- 2013年11月 (1)

- 2013年10月 (2)

- 2013年8月 (2)

- 2013年6月 (2)

- 2013年2月 (1)

- 2013年1月 (2)

- 2012年12月 (2)

- 2012年11月 (1)

- 2012年10月 (2)

- 2012年9月 (1)

- 2012年8月 (1)

- 2012年7月 (1)

- 2012年6月 (1)

- 2012年5月 (1)

- 2012年4月 (1)

- 2012年3月 (1)

- 2012年2月 (1)

- 2012年1月 (1)

- 2011年12月 (3)

- 2011年11月 (4)

- 2011年10月 (2)

- 2011年9月 (3)

- 2011年8月 (1)

- 2011年7月 (1)

- 2011年5月 (3)

- 2011年4月 (1)

- 2011年3月 (2)

HOME > ブログ > アーカイブ > 日記の最近のブログ記事

ブログ 日記の最近のブログ記事

石州流野村派夏季研修会

7月21日(日)

アトリウム長岡にて石州流野村派夏季研修会が開催されました。

昨年より、夏のこの時期に夏季研修会として、開催をしております。

今回の研修会の内容は、

涼を呼ぶ・・「瓶掛け・茶箱点前」

参加者の皆さんとても熱心に受講され、質問も数多く出て、活発な研修会になりました。

時代と共に、点前の内容にも変遷があります。

先代、先々代と時代の流れがあり移り変わりがあります。

点前は変わって行きますが、しかし、根底のあるのは石州流野村派点前です。

伝統の中に、新たな風を入れていく。

点前は、流儀の精神の現れであり表現です。

この時期、色々な行事もある中で、石州流野村派夏季研修会に参加して頂き有難うございました。

参加者の皆さん、お疲れ様でした。

|

|

|

| 研修会会場の様子 | 床の花 | |

|

|

|

| 研修会の点前 | 茶箱点前の解説 | |

|

||

| 皆さん熱心に受講されました |

(管理者) 2013年8月20日 10:16

研修会in東博

6月16日(日)雨&曇りのち晴れ

台風3号は過ぎ去ったものの、この日は早朝から雨模様

この時期、「晴れ!」を期待するのは、よほど日頃のオコナイが良くないと無理かな。

埼玉県の県民活動総合センターで活動している、茶道サークル「土佐水木」の課外研修会が、

東京国立博物館内の茶室「転合庵」にて開催されました。

メンバーの半分以上が男性のこのサークル。小堀遠州作の由緒ある茶室での課外研修なので、

皆さん緊張気味、そして凛々しく袴姿の正装での参加です。

寄付から迎え付け、蹲を使いにじり口から席入りし床の拝見と、茶事での席入りを皆さんで学び、

二畳台目向切小間席で濃茶を一服。隣の四畳半席では、生徒が苦心をしての席造り。

薄茶でお客様をもてなしました、

席作り、亭主そして客の勉強とそれぞれ有意義な研修会となりました。

午後は、雨も上がり日が差し、東京国立博物館本館と庭の池と木々の緑が重なり茶席に飛び込み、

涼やかな風が茶席を吹き抜け、素晴らしく良い時間が過ぎて行きました・・!

東京公立博物館転合庵茶室 東京公立博物館転合庵茶室 |

袴姿も凛々しく! 袴姿も凛々しく! |

小間濃茶席にて 小間濃茶席にて |

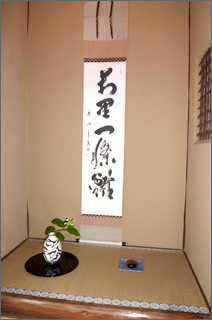

小間濃茶席床の間 小間濃茶席床の間 「万里一条鉄」 大徳寺塔頭徳禅寺 橘宗義 書 |

薄茶席の様子 薄茶席の様子 |

無事終了! 皆さんおつかれさまでした。 無事終了! 皆さんおつかれさまでした。 |

(管理者) 2013年6月17日 10:26

男の茶会「第四回 茶楽茶会」

6月9日 新潟県長岡市内

天気:快晴!

朝日酒造株式会社敷地内にある重要文化財「松籟閣」にて、男の集団"茶楽"第四回茶会が開催されました。

男の茶人の集団が結成されて4年程。男だけで毎年楽しみの茶会を開催してます。

今回も各席趣向を凝らし、薄茶席・濃茶席と点心で、120名程のお客様をお招きしました。

茶会名は「明暗茶会」・・・

陰陽、明暗、表裏それぞれが対になって一つ。

そんなテーマで、釜を掛けました。

メンバーは皆仕事を持ちながらの参加なので、打ち合わせのスケジュール調整も難しく、しかも各流儀が入り乱れての寄り合い集団なので、道具組、進行など直前まで、打ち合わせで喧々諤々。

しかし、本番になればしっかりとお客様をもてなします。

お客様にも1日楽しんで頂くことができ、良い茶会が出来たと思います。

終わってからの反省会もまた楽しい時間です。

飲み会の方が多い男の集団「茶楽」ですが、皆様、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

会場の朝日酒造様内にある重要文化財「松籟閣」 会場の朝日酒造様内にある重要文化財「松籟閣」 |

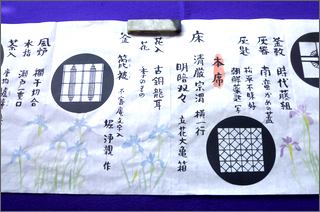

濃茶席会記です! 濃茶席会記です! |

濃茶席床のしつらえ 濃茶席床のしつらえ軸は大徳寺170世清厳宋渭書「明暗双々」 花は夏蝋梅 |

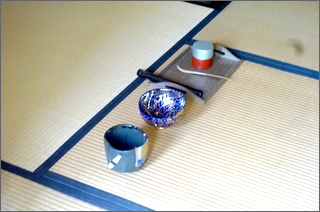

濃茶席道具組 濃茶席道具組欄干風炉切り合わせと瀬戸一重口水指 黄伊羅保茶碗 驢帝茶入 |

濃茶席の様子 唐物盆点前(石州流)にて 濃茶席の様子 唐物盆点前(石州流)にて |

薄茶席の道具 薄茶席の道具 |

薄茶席の様子 薄茶席の様子 |

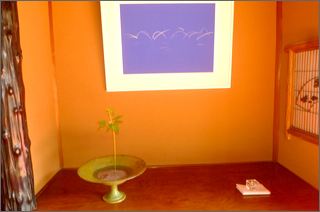

薄茶席床 薄茶席床現代アートの世界 |

薄茶席の様子 薄茶席の様子亭主は陶芸家 今千春さん |

薄茶席水屋 バタバタ・・・! 薄茶席水屋 バタバタ・・・! |

リラックスタイム! リラックスタイム! |

メンバー全員集合 メンバー全員集合お疲れ様でした! |

(管理者) 2013年6月10日 10:18

素晴らしいロケーション「天空での茶事」

今年は、まだまだ寒い日が続いております。

2月24日(日)

千葉県柏駅近くマンションの22階。素晴らしいロケーションの空間で茶事が催されました。

場所は、彫金作家鹿島和生先生の作品展示場内で、

遠くに富士山と東京スカイツリー、反対側には筑波山を眺める事が出来る絶好のロケーションです。

今回は、新しい茶事の試みで新開発のスタッキング式点茶テーブルを使用した茶事です。

テーブルの真ん中にしつらえた炉に炭を入れ釜を掛け、客と亭主が廻りを囲むように椅子に座ります。

客と亭主の距離感がとてもいい感じです。

マンションのフローリングスペースに"茶の湯空間"が立ち上りました。

御亭主は、釜師長野さん御夫妻、連客は鹿島先生とお茶仲間のひとみさん

炭手前で、炉の炭を拝見し、釜の湯が沸くのを待ちます。

ゆったりと時間が流れて行きます。

それから、懐石膳が始まります。

手作りの向付を頂きながら、お酒を頂きます。

椀物の心づくし、そして旬の八寸

ほど良い酔いで会話も進み、楽しい時間が過ぎていきます。

箸洗いのあと、お菓子を頂き中立ち。

鹿島先生の彫金の作品を鑑賞しながら、少し酔いを覚まします。

そして、後座席入り、濃茶。

やはり、茶事の醍醐味ですね。ほろ酔い加減で頂く濃茶は、亭主の気持ちも入ってやはり最高です。

その後の薄茶で皆和気あいあいで楽しい会話が弾んでいきます。

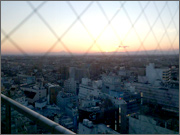

気が付いたら、外はトワイライトで、富士山と東京スカイツリーのシルエットが窓の外に浮かんでおります。

あっという間の、楽しい時間。

前日からご用意し、我々を迎えて頂いた長野ご夫妻、そして鹿島先生に感謝です。

ありがとうございました!

|

|

| ||

| スタッキング式の 点茶テーブルに亭主と客が 同座し「一座建立」 天空に茶の湯空間が現れる |

釜の湯が沸き、 茶の湯の世界に入っていく |

亭主の点前で、 濃茶をいただく | ||

|

|

| ||

| 彫金作家鹿島先生の水指と 釜師長野新さん作の 釜の取り合わせ |

静かにたたずむ釜と水指 | 茶事が終わると 外はトワイライト 富士山と東京スカイツリーが 夕日に浮かび上がる。 | ||

(管理者) 2013年2月26日 11:13

2013年初釜

1月26日(土)、今年最初のお弟子さん達の顔合わせ、少し遅い初釜が開催されました。

長岡地方は、今年一番の寒波襲来と言うことで大変な荒れ模様でした。

そんな中、和服姿でお越しいただきました皆さん、暖をとって頂くため、

まずは待合で暖かい飲み物をお出し、皆さんほっと一息。

手伝いに長岡技術科学大学茶道部の学生が一足早く来ており、炭、湯、茶、菓子、待合、水屋など

時間までバタバタ・・・。

そして時間になり、席入り

縁高に大和屋製のきんとんを入れ、技大学生による給仕でスタートしました。

島台茶碗での濃茶。

釜の湯の沸く音と立ち上る湯気が、外の景色と対象的に暖を感じさせます。

続いて薄茶へ。

初釜の道具の飾り付けの説明など、客と亭主との楽しいやり取り。

ほっこりとした時間が過ぎて行きました。

今年初顔合わせの会

今回は懐石料理人をお呼びし、ささやかですが御膳を出し皆様に楽しんで頂きました。

参加された皆さん、お疲れ様でした。

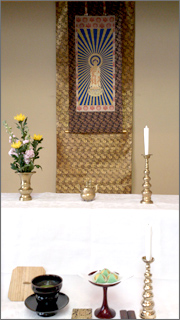

| 床 飾り付 | 軸 仙涯「恵比須、福を釣る」 花 入 蝋銀曽呂利(曽呂利盆) 花 万作 乙女椿 香 合 ぶりぶり |

|

|---|---|---|

| 脇床 | 鶴扇面 布袋 |

|

|

|

|

| 床飾り | 脇床 | |

|

|

|

| 小間濃茶席 | 布袋像 | |

|

||

| 初釜膳 | ||

(管理者) 2013年1月30日 12:38

謹んで新年のお慶びを申し上げます。

旧年中は、一方ならぬご厚情にあずかり心より感謝しております。

本年が皆様にとって幸多き年となりますようお祈り申し上げます。

茶の湯を通じ広く皆様に「心のゆとり提案」をさせて頂く事を使命とし、

今年一年活動に取り組んでいきたいと思います。

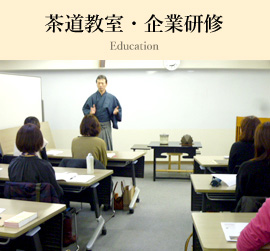

茶室の設計デザイン・住宅の設計・"茶の湯ライフ"のご提案・企業様の研修など

企業活動を通じ皆様の「心の豊かさ」をご提案してまいります。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

(管理者) 2013年1月 7日 10:19

茶筅・花供養が開催されました。

12月2日(日)

師走に入り、何かと気ぜわしいこの時期、今年最後の行事である茶筅・花供養が開催されました。

前日は吹雪の大荒れ模様でしたが、何と本日は先週の茶会に引き続き快晴の天候。

この時期の新潟地方では、とてもめずらしいです。しかも2週連続での快晴です。

会場はアトリウム長岡 正覚寺ご住職の御経の中、皆さんこの1年の無事を祈りながらの

今年使用した茶筅の供養と献花を行いました。

ご住職のお言葉より

「心豊かな生活を送りましょう」と良く言われますが、では、心豊かとはどういう状態をいうのでしょうか?

幸い日本には、四季がありそれぞれの季節の移り変わりを感じる事が出来ます。

我々は日々生活を送って行く中でそして、毎日毎日同じような生活の中でちょっとした変化を感じる事ができる。

それは気候であったり匂いであったりという自然環境の少しの変化、そしてそれと共に、

自分と生活を共にしている人のちょっとした心の変化であったり。

そのようなちょっとした変化を感じとることが出来ること、それが心豊かな生活なのです。

というお話をされました。

忙しい毎日を送っていると、ついつい見過ごしがちな、ちょっとした変化。

それを感ずることができる、心のゆとりが「心豊か」、そして心のゆとりを持って生活を送って行くことが

「心豊かな生活」を送るという事につながるのだと思います。

参加された皆様、お疲れ様でした!

|

|

| ||

|

(管理者) 2012年12月18日 10:05

石州流野村派茶会2012

11月25日(日)新潟市有形文化財燕喜館にて石州流野村派茶会が開催されました。

この時期新潟ではめずらしく天気の良1日で、さすがに、肌寒いけど、おでかけ日和。

今年は、内外からのお客様もお呼びして、皆様に茶会を楽しんで頂こうと、三席設けゆっくりと1日楽しんで頂きました。

席は、

濃茶席1席、薄茶席2席そして点心席

濃茶席は席主堀一孝、薄茶第1席は山田翠光庵先生と分水地区社中の皆さん、

薄茶第2席は長岡技術科学大学茶道部席 という布陣で、お客様をお迎え。

皆さん、それぞれ個性のある楽しい席づくりでとても良い感じで、そしてお客様にも喜んで頂けたかと思います。

それぞれのチーム、濃茶席堀社中チーム、山田先生そして分水チーム、技大茶道部チームそれぞれのベクトルが

一つになってお客様をお迎えし、それが良い茶会になっていくのだなあと感じました。

「主客一如」、大寄席茶会でもこの精神は、同じです。

茶会に参加された皆様ありがとうございました。

そして各席の席主と社中一同の皆さん、技大茶道部&OBの皆さん、どうもお疲れ様でした。

そしてありがとうございました。

皆さんに感謝です!

|

| |

| 茶会会場 新潟市有形文化財「燕喜館」 |

濃茶席待合 | |

|

| |

| 小間濃茶席 | 薄茶席 | |

|

| |

| 長岡技大茶席 準備の様子 |

長岡技大薄茶席 | |

(管理者) 2012年12月 3日 11:56

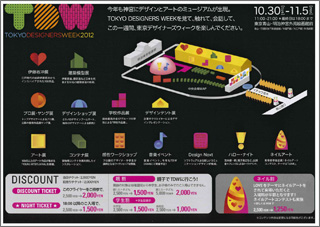

東京デザイナーズウィーク2012 ワークショップ!

11月3日土曜日 19:30~21:00

TDW2012会場において、ワークショップが開催されました。

テーマは、「お茶会を体験しよう!」です。

今回、プロ展に出展した、デザイナー川口とし子さんとのコラボ作品を使って、

茶会を体験しようという試みです。

出展作品名は「同座卓」

作品コンセプト:

・和室・茶室がなくても亭主と客が一つのテーブルに同座し"一碗の茶"を通し、

互いにコミュニケーションを図り心が通い合うそんな時間・空間を提供する。

・難しい作法を習得しなくても、正座が出来なくてももっとカジュアルに茶の湯を楽しんで頂きたい。

そんな思いを込めて、ワークショップを開催しました。

参加者のほとんどの方が茶会初体験。今回は椅子席のカジュアルな茶会体験でした。

カジュアルと言っても、皆さんが"茶"を通じて同じ空間・時間を共有したことの経験

とても意味があり有意義な時間だったことと思います。

主催者の皆さん、お手伝いスタッフの皆さん、そして参加された皆さん、ありがとうございました。

この場を借りて、御礼申し上げます。

|

|

| ||

| 「同座卓」を使用しての茶会体験! | ||||

|

|

当日使用した道具類 | ||

|

干菓子 会場近くに、有名な銀杏並木があります。 いちょう祭りが開催されるので、 それにちなんで... | |||

| 「同座卓」での点前 | ||||

|

|

| ||

| 出品作品「同座卓」 | 収納式です。 スタッキングの様子 |

椅子のスタッキングの様子 | ||

(管理者) 2012年11月 7日 10:06

TOKYO DESIGNERS WEEK 2012 開催 その2

先日、御紹介しましたTDW2012について、パンフレットが出来てますので、皆様にご紹介を致します。

新しい茶の湯ライフの提案として、プロ展に作品を出品致します。

また、ワークショップも開催致しますので、どうぞ皆様御来場下さい。

下記ホームページ参照下さい。

http://www.tdwa.com/

また、会期中にワークショップを開催致します。

| TOKYO DESIGNERS WEEK 2012 | ||

|---|---|---|

| テーマ | 「~新しい茶の湯ライフの提案~ 茶会体験をしよう!」 | |

| 時 間 | 11月3日(土) 17:30~21:00 | |

| 場 所 | TDW.tv STUDIO(TENT内) | |

10月19日(金)より下記にてTDW2012開催事務局よりワークショップ開催の告知がされます。

・TDW2012公式WEBサイト

・Twitter

・Facebook

・Google+

・メールマガジン

当日会場にて

・WORKSHOPのスケジュールボードを設置(複数ヶ所)

・各WORKSHOPの看板(WORKSHOP名・学校名・開催場所・時間を記載したもの)を使用した呼び込み

・開始前の場内アナウンス

を行います。

※参加は自由ですので、皆さんふるってご参加下さい。

|

|

(管理者) 2012年10月19日 10:52

<<前のページへ|1|2|3|4|5|6|7|8|次のページへ>>